歯ぎしり

目次

歯ぎしりについて

歯ぎしり(専門的には「ブラキシズム」と呼ばれます)とは、無意識に上下の歯を強くこすり合わせたり、噛み締めたりする行為を指します。主に就寝中に発生することが多いですが、日中でも起こる場合があります。

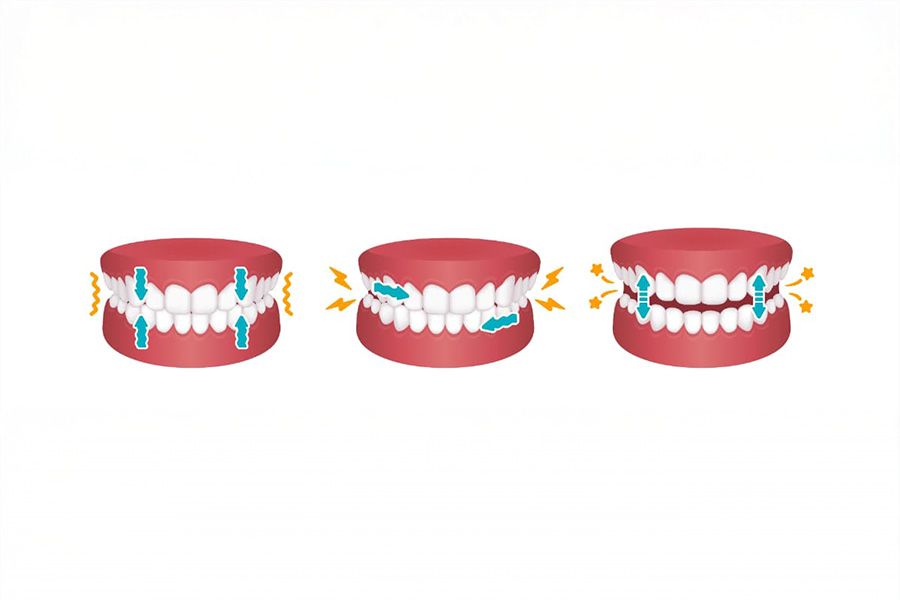

歯ぎしりの種類

歯ぎしりは大きく以下の3種類に分類されます。

1. グラインディング(こするタイプ)

上下の歯を強くこすり合わせる動作で、「ギリギリ」という音が発生しやすい、もっとも一般的なタイプの歯ぎしりです。

2. クレンチング(噛み締めタイプ)

音は発生しませんが、上下の歯を強く噛み締める行為で、日中のストレスが原因となることも多いタイプの歯ぎしりです。

3. タッピング(打ち合わせタイプ)

上下の歯を素早くカチカチと噛み合わせる動作で、他のタイプに比べて発生頻度は少ない歯ぎしりです。

歯ぎしりの原因

歯ぎしりの原因は多岐にわたり、以下のような要因が挙げられます。

1. ストレスや緊張

もっとも一般的な原因は心理的なストレスや不安、プレッシャーであり、それらを感じると無意識に歯ぎしりを行うことがあります。特に就寝中は自分で制御できないため、日中のストレスが影響しやすいとされています。

2. 噛み合わせの不良

歯並びや噛み合わせが不均一だと、咬合バランスを無意識に整えようとして歯ぎしりが起きることがあります。

3. 睡眠障害

睡眠障害(睡眠時無呼吸症候群や不眠症など)は、歯ぎしりと深く関係しています。眠りが浅くなったタイミングで無意識に歯ぎしりが起こることがあり、睡眠の質に影響を及ぼすこともあります。

4. その他の要因

歯ぎしりは、遺伝的な要因に加え、カフェインやアルコールの過剰摂取、さらには抗うつ薬など一部の薬の副作用によって引き起こされることもあります。

歯ぎしりが引き起こす問題

歯ぎしりが続くと、以下のような悪影響が現れる可能性があります。

歯への影響

歯ぎしりによって歯がすり減ると、噛む力が弱くなるほか、歯にヒビが入ったり割れたりすることがあります。また、エナメル質が削られることで知覚過敏が生じることもあります。

顎や筋肉への影響

歯ぎしりは顎関節症の原因となることがあり、顎や顔周りの筋肉が疲労して痛みを引き起こすほか、頭痛や肩こりといった症状につながることもあります。

審美的な問題

歯が摩耗することで形が変わり、見た目が悪くなる。

睡眠の質の低下

睡眠中の歯ぎしりが騒音となり、家族の睡眠を妨げることも。

歯ぎしりの治療法・対策

マウスピース(スプリント療法)

就寝時に歯科医院で作製した専用のマウスピースを装着することで、歯や顎関節への負担を軽減できます。

ストレスの緩和

リラクゼーションやストレスマネジメント(深呼吸、ヨガ、マッサージなど)を取り入れたり、睡眠の質を向上させるために生活習慣を見直すことが、歯ぎしりの予防・改善に役立ちます。

噛み合わせ治療

噛み合わせの不良が原因の場合、歯の形状を調整する治療(咬合調整)や矯正治療を行います。

筋肉の負担を軽減する方法

頬や顎の筋肉をマッサージすることで、咬筋の過剰な緊張を緩和できます。また、必要に応じてボツリヌス治療を行い、筋肉の緊張を抑えることもあります。

カフェインやアルコールの摂取制限

就寝前のコーヒーやアルコールを控えることで、歯ぎしりの頻度が減少する場合があります。

歯ぎしり日記

日中の歯ぎしりの頻度や状況を記録し、意識的に改善するきっかけにします。

日常で気をつけるポイント

- リラックスする時間を作る。

- 口を閉じた状態で、上下の歯を「接触させない」ことを意識する。

- 過剰な咀嚼(例えばガムの噛みすぎ)を避ける。

まとめ

歯ぎしりは、多くの人が無意識に行っている可能性がありますが、適切な対策を講じることで症状を軽減し、悪影響を防ぐことが可能です。もし歯ぎしりの兆候や顎の痛み、歯の異常を感じた場合は、早めに歯科医師に相談することをお勧めします。

歯ぎしりの放置が招く問題について

歯ぎしりを

放置することによる二次障害

歯ぎしりを放置すると、口腔内や全身にさまざまな悪影響を及ぼす可能性があります。以下に代表的な二次障害を挙げます。

1. 歯への影響

歯の摩耗

歯ぎしりによって歯の表面(エナメル質)がすり減り、歯の形状が変わることがあります。特に前歯や奥歯が平らになることがあります。

知覚過敏

エナメル質が削られることで、象牙質が露出し、冷たいものや熱いものがしみるようになります。

歯の破折(ヒビや割れ)

強い力がかかり続けると、歯が割れたり欠けたりする可能性があります。

詰め物や被せ物の破損

虫歯治療後の詰め物や被せ物が歯ぎしりの力で外れたり壊れることがあります。

2. 顎関節や筋肉への影響

顎関節症

ぎしりにより顎の関節やその周囲の筋肉に過剰な負担がかかり、以下のような症状が現れます。

顎がカクカクと音を立てる(関節雑音)や、顎に痛みを感じる、開口時に違和感がある、また口を開けづらくなる(開口障害)といった症状は、顎関節に関する問題の兆候です。

筋肉の緊張や痛み

頬や顎周辺の筋肉が硬直し、顔や首に痛みが広がることがあります。これが肩こりや首こり、頭痛につながることも。

3. 頭痛や肩こり

歯ぎしりをすると、顎の筋肉だけでなく、頭や首の筋肉も過剰に使われるため、緊張型頭痛や肩こりを引き起こすことがあります。特に、朝起きたときに痛みを感じる場合は、睡眠中の歯ぎしりが原因である可能性があります。

4. 審美的な問題

歯の短縮

歯がすり減ることで歯の高さが低くなり、顔の見た目に影響を与えることがあります。特に前歯が短くなると、口元の印象が老けて見えることがあります。

歯並びの変化

歯ぎしりによる力で歯が少しずつ移動し、歯並びが悪くなる場合があります。

5. 口腔内の炎症や損傷

歯肉の損傷

歯ぎしりの力が歯茎にまで影響を与え、歯肉炎や歯周病が進行しやすくなります。

口内炎や頬の粘膜の傷

強い噛み締めにより、頬の内側や舌を傷つけることがあります。

6. 睡眠の質の低下

自身の睡眠障害

歯ぎしりが睡眠の深さや質を妨げることがあります。その結果、日中の疲労感や集中力の低下を引き起こします。

同伴者への影響

歯ぎしりの音が家族やパートナーの睡眠を妨げることがあります。

7. 全身の健康への影響

慢性疲労やストレス増加

睡眠の質の低下が原因で、疲労感やイライラ感が強まることがあります。

顎関節症による全身の影響

顎関節症が進行すると、姿勢の乱れや全身の筋肉の緊張を引き起こし、全身のバランスが崩れる可能性があります。

まとめ

歯ぎしりを放置すると、歯や顎、全身にわたるさまざまな問題を引き起こします。早期に歯科医院で相談し、マウスピースの装着やストレス管理、噛み合わせの調整など、適切な治療を行うことで二次障害を予防することが大切です。

歯ぎしりのセルフチェック方法について

歯ぎしりは睡眠中に無意識に行われることが多いため、自覚しづらい場合があります。しかし、以下の方法でご自身である程度のチェックが可能です。

セルフチェックリスト

以下の項目に当てはまるものが多い場合、歯ぎしりの可能性があります。

1. 朝起きたときの症状

- 顎や顔周りに疲れや痛みを感じる。

- 歯や歯茎に違和感や痛みがある。

- 頭痛(特に側頭部やこめかみ付近)がある。

2. 歯の状態

- 歯が平らに削れているように見える。

- 前歯や奥歯に欠けやヒビがある。

- 知覚過敏(冷たいものや熱いものがしみる)を感じるようになった。

- 詰め物や被せ物が外れたり壊れたりした経験がある。

3. 睡眠中の状況

- 家族やパートナーに「寝ている間に歯ぎしりの音がする」と指摘されたことがある。

- 寝具や枕に噛み締めた痕がついていることがある。

4. 日中の癖や症状

- 緊張しているときや集中しているときに、上下の歯を噛み締めていることに気づく。

- 無意識に奥歯をかみしめる癖がある。

簡単にできるセルフテスト

1. 鏡で歯のチェック

鏡で歯を観察し、以下のような特徴がないか確認します。

歯の先端が平らになっていたり、エナメル質が摩耗している部分が見られたり、歯の表面に細かいヒビが入っていることがあります。

2. 顎や筋肉の状態を確認

頬やこめかみの筋肉を触り、硬さや痛みを感じる場合は、歯ぎしりが原因の可能性があります。

「Nポジション」の確認

リラックスしているときの上下の歯の位置を意識します。通常、上下の歯は離れているのが自然な状態です。もし無意識に上下の歯が接触している場合、噛み締め癖がある可能性があります。

家族やパートナーに協力してもらう

寝ている間の歯ぎしりの音や動きを観察してもらうことが重要です。スマホの録音アプリを使って、寝ている間の音を記録するのも有効な方法です。

歯ぎしりの兆候があれば歯科医院へ

セルフチェックで歯ぎしりの可能性を感じた場合、歯科医院での診察を受けることをお勧めします。専門的な検査(歯の摩耗状態や顎関節のチェック)や、マウスピースの作成など適切な治療が行えます。

セルフチェックで気づきにくい場合

日中のストレスや癖の影響で発生する歯ぎしり(クレンチング)は音が出ないため、見過ごされやすい傾向があります。この場合も歯科医に相談すると正確な診断が可能です。

セルフチェックを習慣化することで、歯ぎしりの早期発見や対策に繋がります。

グラインディングの症状について

グラインディングは、歯ぎしりの中でも上下の歯を強くこすり合わせるタイプで、無意識に行われることが多いです。これによって引き起こされる症状は、以下のように分類されます。

歯に現れる症状

歯の摩耗

歯の表面(エナメル質)がすり減り、歯が平らになる。特に前歯や奥歯が短くなったり、鋭さがなくなったりする場合があります。

歯の亀裂や破損

強いこすり合わせにより、歯に細かいヒビが入ったり、欠けたりすることがあります。

知覚過敏

エナメル質の摩耗が進行すると、象牙質が露出し、冷たいものや熱いものがしみるようになります。

詰め物や被せ物の破損

かぶせ物や詰め物が摩耗したり外れたりするケースが増えます。

顎や筋肉に現れる症状

顎の疲労感や痛み

朝起きたときに顎が疲れている、あるいは痛むことがあります。これは就寝中に筋肉が過剰に使われたためです。

顎関節症の兆候

顎の関節が「カクカク」と音を立てたり、開閉時に痛みを伴うことがあります。

顔や頬の筋肉の緊張

頬やこめかみ部分の筋肉が硬くなり、触れると痛みを感じることがあります。

頭痛

特に側頭部の筋肉が緊張し、緊張型頭痛を引き起こすことがあります。

審美的な変化

歯の短縮

歯が削れて短くなり、笑ったときの見た目が変わる場合があります。特に前歯の摩耗は顔の印象にも影響を与えます。

歯の変色

摩耗した歯の部分が薄くなることで、歯の内側の色が透けて見え、見た目が悪くなることがあります。

睡眠や日常生活に現れる症状

睡眠の質の低下

歯ぎしりによる筋肉の緊張や顎の痛みが睡眠を妨げ、日中の疲労感や集中力の低下につながることがあります。

騒音の指摘

家族やパートナーに「ギリギリと音を立てている」と指摘されることが多いです。

全身への影響

肩こりや首の痛み

歯ぎしりによる筋肉の緊張が肩や首まで広がり、慢性的な痛みを引き起こすことがあります。

姿勢の乱れ

顎関節や筋肉の負担が全身のバランスに影響し、姿勢が悪化する場合があります。

まとめ

グラインディングは歯や顎、筋肉だけでなく、全身の健康や日常生活に悪影響を及ぼす可能性があります。これらの症状がある場合は、早めに歯科医師に相談し、適切な治療(マウスピースやストレス管理など)を受けることが大切です。

クレンチングの症状について

クレンチングは、上下の歯を強く噛みしめる習慣や癖を指します。特に音が発生しないため、周囲に気づかれにくいものの、歯や全身にさまざまな悪影響を引き起こします。以下に主な症状をまとめます。

歯に現れる症状

歯の圧迫痛

歯を長時間強く噛みしめることで、歯そのものに痛みを感じることがあります。特に噛む際に痛みを感じる場合が多いです。

歯の破損やヒビ

強い力がかかり続けると、歯に細かいヒビが入ったり、場合によっては歯が割れることがあります。

知覚過敏

歯にかかる負担が大きいと歯のエナメル質がダメージを受け、冷たいものや熱いものがしみやすくなることがあります。

詰め物や被せ物のトラブル

詰め物や被せ物が外れたり、割れたりするリスクが高まります。

顎や筋肉に現れる症状

顎の筋肉の痛みや緊張

特に起床時や長時間の作業後、顎や頬の筋肉が疲れている、あるいは硬くなっていることを感じる場合があります。

顎関節症のリスク

顎関節に過剰な負担がかかり、顎の痛みや口を開ける際の違和感、クリック音(関節雑音)が生じることがあります。

こめかみの痛み

こめかみの筋肉(側頭筋)が緊張するため、こめかみ周辺がズキズキ痛むことがあります。

頭痛や首・肩への影響

緊張型頭痛

クレンチングにより頭部や顔の筋肉が過度に緊張し、こめかみや後頭部に痛みが生じることがあります。

首や肩のこり

顎の筋肉の緊張が首や肩に波及し、慢性的なこりや痛みを引き起こします。

審美的な問題

歯の摩耗や形状の変化

噛みしめ続けることで歯の表面がすり減り、形状が変わる場合があります。グラインディングほど顕著ではないものの、歯のエナメル質が損傷を受けます。

顔つきの変化

噛みしめによって咬筋(頬の筋肉)が肥大化し、エラが張ったような顔つきになることがあります。

睡眠や日常生活への影響

睡眠中の緊張感

噛みしめが続くと、睡眠の質が低下し、日中に疲労感を覚えることがあります。

無意識の噛みしめ

日中にパソコン作業や緊張した状況で、無意識に歯を噛みしめていることがあります(これを「覚醒時クレンチング」と呼びます)。

その他の症状

歯茎の痛みや炎症

噛みしめの力が歯茎にまで影響を与え、炎症や圧迫感を感じる場合があります。

耳の違和感や耳鳴り

顎関節周辺の筋肉や関節が緊張することで、耳に痛みや閉塞感、耳鳴りが現れる場合があります。

まとめ

クレンチングは音がしないため気づきにくい一方で、歯や顎、筋肉、さらには全身にさまざまな悪影響を及ぼします。これらの症状が見られる場合は、早めに歯科医院を受診し、マウスピースの装着やストレス管理、噛み合わせの調整などの対策を取ることが重要です。

タッピングの症状について

タッピングとは、上下の歯を軽くカチカチと接触させて鳴らす癖や無意識の行動を指します。他の歯ぎしり(グラインディング)や噛みしめ(クレンチング)と比べると力が弱いことが多いですが、頻繁に行う場合、以下のような症状が現れることがあります。

1. 歯に現れる症状

歯の軽い摩耗

タッピング自体は軽い接触であるため、深刻な摩耗は少ないですが、頻繁に行うと歯の表面がわずかに削れ、平らになることがあります。

歯のヒビや亀裂

長期間続けると、歯に小さなヒビや亀裂が生じる可能性があります。

詰め物や被せ物の破損

タッピングが強くなった場合、詰め物や被せ物が外れたり割れたりするリスクがあります。

2. 顎や筋肉に現れる症状

顎の軽い疲労感や痛み

繰り返し行うことで、顎周りの筋肉に負担がかかり、疲労感や違和感を覚えることがあります。

顎関節への負担

顎関節に過剰な負荷がかかることで、クリック音や痛み、口の開閉時の違和感が生じる場合があります。

3. 睡眠中のタッピングの影響

睡眠の質の低下

寝ている間にタッピングを行うと、浅い眠りが続き、睡眠の質が低下する場合があります。

家族やパートナーへの影響

寝ている間に発する「カチカチ」という音が、同室の人に気づかれることがあります。

4. 日常生活における影響

ストレスや緊張状態の兆候

タッピングは、無意識に行われるストレスや緊張のサインである場合があります。集中しているときや不安な状況でタッピングが増える傾向があります。

無意識の癖として定着

デスクワークや運転中など、日常の中で無意識に行う癖として固定化されることがあります。

5. 他の関連症状

歯の過敏症状

繰り返し歯をぶつけることで、歯の神経が過敏になり、冷たいものや熱いものがしみるようになる可能性があります。

耳の違和感や軽い痛み

顎関節周辺の緊張が耳に影響し、軽い耳鳴りや閉塞感を感じる場合があります。

タッピングを放置した場合のリスク

他の歯ぎしりへの発展

タッピングがクレンチング(噛みしめ)やグラインディング(歯のこすり合わせ)に発展し、より深刻な症状を引き起こす可能性があります。

歯や顎への累積的な負担

長期間続けることで、軽いタッピングでも歯や顎関節に影響を及ぼし、慢性的な痛みや疲労感につながることがあります。

セルフチェックと対策

- 鏡を使い、自分がリラックスしているときに上下の歯が接触しているか確認する。

- 集中時や緊張時に、歯をカチカチと鳴らしていることに気づいた場合は意識的に歯を離す。

- ストレス管理(深呼吸やリラクゼーション法を取り入れる)。

- 日中のタッピング癖を防ぐため、口元に意識を向ける。

- 必要に応じて、歯科医院で相談し、ナイトガード(マウスピース)を使用して夜間のタッピングを防ぐ。

まとめ

タッピングは軽度に見えるものの、放置すると歯や顎に徐々に負担をかける可能性があります。日常生活で意識的に癖を改善することが大切で、症状が気になる場合は早めに歯科医師に相談しましょう。

歯ぎしりに対して

どんな治療を

行いますか

歯ぎしりに対する治療方法

歯ぎしり(ブラキシズム)の治療は、症状の程度や原因に応じて異なります。歯や顎へのダメージを最小限に抑え、原因を取り除くことを目標に、以下のような治療方法が行われます。

1. マウスピース

(ナイトガード)の装着

概要

夜間に歯ぎしりをしている方には、歯科医院で作成する専用のマウスピース(ナイトガード)の装着が推奨されます。

目的

歯同士の直接的な接触を防ぎ、摩耗や破損を予防します。これにより、歯や顎への負担が軽減され、顎関節や筋肉の緊張を和らげることができます。

特徴

個々の歯列に合わせて作られるため、快適に装着できます。

2. 噛み合わせの調整

概要

噛み合わせが悪いことが原因で歯ぎしりが起きている場合は、歯科医師が噛み合わせを調整します。

方法

高すぎる詰め物や被せ物を調整し、必要に応じて歯の形状をわずかに削ることで、噛み合わせを改善します。また、矯正治療を行うことで、噛み合わせ全体を整えることができます。

3. 歯の保護と修復

概要

歯ぎしりによってダメージを受けた歯を治療し、保護します。

方法

摩耗した歯には詰め物や被せ物を施し、歯の亀裂や破損部分を補修することで、歯の機能と外観を回復させます。

目的

審美性を回復し、さらに歯の損傷を防ぎます。

4. 筋肉や顎関節へのアプローチ

リハビリや理学療法

顎関節や咬筋の緊張をほぐすため、以下の方法が用いられます。

温湿布で筋肉を温めて緩め、マッサージやストレッチを行うことで、顎関節や筋肉の緊張を和らげ、顎関節症の症状を軽減します。

ボツリヌストキシン注射(ボトックス療法)

咬筋にボツリヌストキシンを注射し、筋肉の緊張を緩和して歯ぎしりを軽減します。美容的なエラの張り改善効果も期待できます。

5. ストレス管理

歯ぎしりがストレスによるものの場合、ストレスの軽減が重要です。

リラクゼーション法

深呼吸や瞑想、ヨガを取り入れることでリラックスし、ストレスを軽減します。これにより睡眠の質も改善され、歯ぎしりの予防につながります。

カウンセリング

ストレスの原因を把握し、心理療法や生活習慣の見直しを行う。

6. ライフスタイルの見直し

食生活の改善

カフェインやアルコールの摂取を控えることで、歯ぎしりや顎への負担を減らせます。また、噛む負担が少ない柔らかい食品を選ぶことで、顎の筋肉を休めることができます。

睡眠環境の整備

寝具や枕を見直し、快適な睡眠環境を整える。

日中の癖の意識

無意識に歯を噛みしめないよう、日中に定期的にリラックスを心がけることが大切です。また、「上下の歯を接触させない」という習慣をつけることで、顎や歯への負担を減らすことができます。

7. 薬物療法(必要に応じて)

筋弛緩薬

睡眠中の筋肉の緊張を抑える薬を処方する場合があります。

睡眠導入剤

睡眠の質を向上させるため、睡眠薬が用いられることもあります。

抗不安薬や抗うつ薬

ストレスや不安が原因の場合に使用されることがあります。

8. 歯ぎしりのモニタリング

デジタル診断装置

歯ぎしりの頻度や強さを測定できる装置を用いて、治療の効果をモニタリングします。

記録の活用

自覚症状や家族からの指摘をもとに、歯ぎしりのパターンを記録します。

9. 子どもの歯ぎしりへの対応

子どもは成長過程で歯ぎしりをすることが多いですが、多くの場合、自然に改善します。

ただし、歯や顎に影響が出る場合は以下を行います。

成長に合わせたナイトガードを装着し、噛み合わせや歯並びを定期的にチェックすることが重要です。また、ストレスの管理や睡眠環境の改善も、歯ぎしりや顎への負担を軽減するために効果的です。

まとめ

歯ぎしりは、症状に応じて歯の保護、顎の負担軽減、原因の特定と対策を行うことが大切です。放置すると歯や顎関節に大きなダメージを与える可能性があるため、早めに歯科医師に相談し、適切な治療を受けましょう。

歯ぎしり治療の

流れについて

歯ぎしり(ブラキシズム)の治療は、症状の評価や原因の特定を行い、適切な治療方法を選択して進めます。以下に一般的な治療の流れを詳しく説明します。

初診・カウンセリング

問診

患者さんの症状や生活習慣について詳しく聞き取ります。特に以下の点に重点を置きます。

歯ぎしりの自覚がある場合、音や疲労感として感じることがあります。起床時に顎の痛みや違和感を感じることも多いです。ストレスや睡眠の質が影響することがあり、家族やパートナーから指摘されることもあります。

視診

歯の摩耗やヒビ、詰め物や被せ物の損傷、歯茎の状態や顎関節の異常は、歯ぎしりによって引き起こされる典型的な兆候です。これらの症状が現れる場合、早期に歯科医に相談し、適切な治療を受けることが重要です。

必要な検査

必要に応じて以下の検査を行います。

噛み合わせのチェック

歯の接触状況を確認。

顎関節の検査

顎の動きや関節の音、痛みを評価。

X線やCT撮影

顎関節や骨の状態を確認。

診断と治療計画の立案

診断結果の説明

歯ぎしりのタイプ(グラインディング、クレンチング、タッピング)や原因(ストレス、噛み合わせの問題、睡眠障害など)を説明します。

治療の選択肢を提案

患者さんの状態やライフスタイルに合わせて、以下の治療を組み合わせたプランを提案します。

歯ぎしりに対する治療方法として、マウスピースの装着や噛み合わせの調整が効果的です。また、筋肉や顎関節の緊張を和らげる治療や、ストレス管理、生活習慣の改善も重要な要素です。これらを組み合わせることで、歯ぎしりによる影響を軽減し、健康的な口腔環境を維持できます。

マウスピース(ナイトガード)の作成

型取り

患者さんの歯列に合わせたマウスピースを作るため、歯型を採取します。

マウスピースの装着

完成したマウスピースを試着し、フィット感や効果を確認します。必要に応じて調整を行います。

使用方法の説明

夜間の装着を基本とし、マウスピースを装着する際はその使用時間や手入れ方法について詳しく説明します。また、睡眠時の使用状況や症状の変化について記録をつけるようアドバイスし、効果をより実感できるようサポートします。

噛み合わせの調整

必要に応じて行う治療

詰め物や被せ物が高すぎる場合、調整を行って負担を軽減します。また、噛み合わせのバランスを取るために細かな調整を行い、必要に応じて歯列矯正治療を提案します。

筋肉や顎関節の治療

顎や筋肉へのアプローチ

顎周りのマッサージやストレッチを指導し、咬筋の緊張を緩和するためにボツリヌストキシン注射(ボトックス療法)を提案することがあります(必要に応じて)。また、温湿布や理学療法を用いて、痛みや筋肉の緊張を軽減することができます。

ストレス管理や生活習慣の改善

ストレスの軽減

ストレスが原因の場合、以下を提案します。

リラクゼーション法として瞑想、深呼吸、ヨガを取り入れることが有効です。また、ストレス管理にはカウンセリングや心理療法も効果的で、歯ぎしりや顎関節症の症状を軽減する手助けになります。

生活習慣の見直し

カフェインやアルコールの摂取を控えることで、歯ぎしりや顎関節への負担を軽減できます。また、睡眠環境を整え、良質な睡眠を確保することも、ストレスや筋肉の緊張を和らげるために重要です。

治療後の経過観察

定期的なチェック

治療後も定期的に通院し、以下を確認します。

マウスピースの効果は、歯や顎関節の負担を軽減し、歯ぎしりによる摩耗や顎関節症の進行を防ぐことです。使用後は、歯や顎関節の状態が改善され、歯ぎしりの頻度や症状も軽減されることが期待できます。定期的に状態をチェックし、症状の改善具合を確認することが重要です。

必要な調整

マウスピースは使用しているうちに変形や摩耗が進むため、定期的な交換や調整が必要です。また、噛み合わせが変わることもあるため、噛み合わせの再調整を行い、最適な状態で使用できるようにします。これにより、効果的に歯ぎしりの予防や改善ができます。

症状が再発した場合の対応

ストレスや生活習慣の変化で歯ぎしりが再発した場合は、治療プランを見直します。

治療期間の目安

治療期間は個人差がありますが、一般的にマウスピースの作成には約1〜2週間かかり、その後の症状改善には数週間から数ヶ月が必要です。治療後は半年〜1年ごとに経過観察を行い、必要に応じて継続的な管理を行います。

まとめ

歯ぎしり治療は、症状や原因に応じてさまざまなアプローチを組み合わせて行います。適切な治療計画を立てることで、歯や顎への負担を減らし、生活の質を向上させることが可能です。歯ぎしりが気になる場合は、早めに歯科医院を受診して相談することをおすすめします。