噛み合わせ

目次

このようなお悩み・

症状はありませんか?

噛み合わせセルフチェックリスト

- 口を開けると痛い

- 口が大きく開かない

- 起床時、顎周りに違和感がある

- 治療した歯の詰め物や被せ物がよく外れる

- 歯が細くなり痩せてきた気がする

- 奥歯で噛むとピリッと痛むことがある

- 慢性的な肩こりに悩んでいる

- 片頭痛が頻繁にある

上記のような項目に当てはまるものが多い場合、「噛み合わせ」が原因となっている場合があります。

噛み合わせの治療とは?

歯科の噛み合わせ治療では、お口の中の“噛み合わせのズレ”を正しくすることで、様々な症状や不調を改善していくことを目的としています。

ひとたび噛み合わせがズレると、人間の身体はそのズレを補正しようとして骨格の歪みにつながります。

また、こうした歪みは自身では気づくことが難しく、原因が分からないまま身体の不調に悩まされている患者さまは多くいらっしゃいます。

正しい噛み合わせの重要性について

虫歯や歯周病の治療を受けることで、痛みを軽減して状態を修復することはできます。

しかし、口腔環境の基盤となる「正しい噛み合わせ」が整っていなければ、再発するリスクや原因を残したままとなってしまいます。

また、長期にわたり治癒しない頭痛や肩こり、関節症などの原因が、噛み合わせの不正からくることも少なくありません。

虫歯や歯周病などの早期治療が重要であることは言うまでもありませんが、お口の基盤となる「噛み合わせ」を正常に整えることは、虫歯や歯周病などになりにくい・再発しにくい環境をつくり、様々な症状における予防効果をもたらしてくれると考えています。

近年、「歯ぎしり」で

歯科医院へのご相談も増えています

最近では当院においても、「肩こりや頭痛」などの症状から歯ぎしりや顎関節症を改善したいという患者さまが、女性・男性ともに増加傾向にあります。

歯ぎしりは、患者さまの症状や原因に合わせた治療を行うことで、改善や緩和することが可能です。

歯ぎしり予防用のマウスピース(ナイトガード)は、基本的に保険適用内でお作りできます。

少しでも気になる症状がございましたら、一度お気軽に埼玉県さいたま市・与野駅前の歯医者|歯科医院【与野さとむら歯科】へご相談ください。

噛み合わせ治療の

方法をご紹介

噛み合わせ治療では、患者さまの症状や原因に合わせて、以下のような治療をご提供しております。

噛み合わせ治療の方法

咬合調整(歯の形態修正)

一点に集中している咬合力を分散させる

治療法

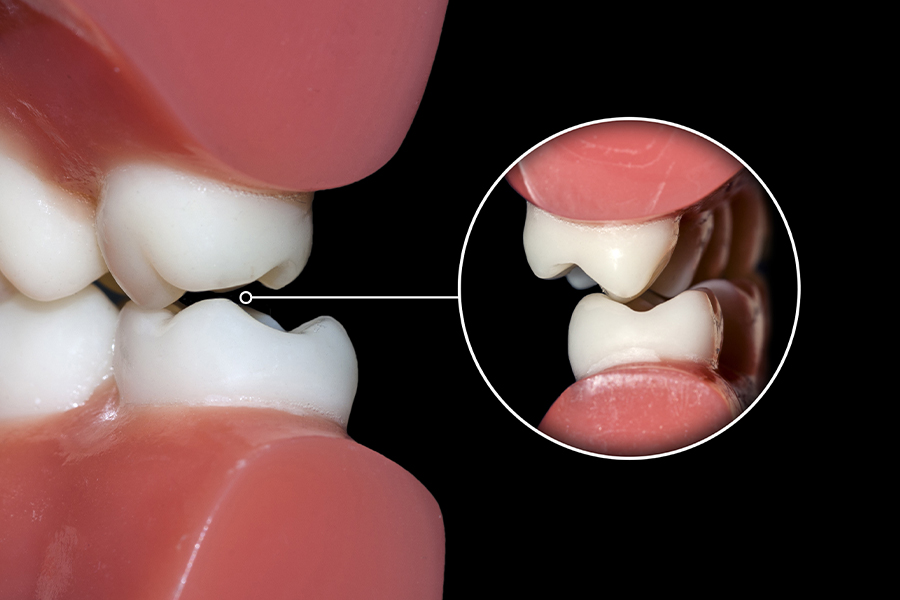

日常的な癖や生活習慣によって歯の軸が傾いてしまい、噛む圧力が1つの歯に集中してしまう場合がありますが、この状態が続くと歯にヒビが入ったり、根が割れてしまう可能性があります。

そうした場合、歯の噛み合わせの高さや接触面を専用の器具や研磨器を使って微調整します。

噛み合わせが不均一な部分を削ることで、力のかかるバランスを整えていきます。

スプリント療法

歯ぎしりや食いしばり等の負担を軽減する治療法

就寝時にスプリントと呼ばれるマウスピース型の装置(ナイトガード)をつけることで、顎の緊張や噛み締め、歯ぎしりや食いしばり等による歯や顎関節にかかる圧力や負担軽減を図ります。

歯の補修や補綴治療

正常な顎位(噛み合わせの高さ)に整える治療法

顎位が低い状態を放置すると、被せ物が外れやすくなったり、歯が割れたり、顎関節症の症状悪化や歯周病が改善しにくくなるなどの原因となる場合があります。

そうした歯の磨耗や過去の歯科治療の不良補綴などによって乱れた顎位を、補綴治療(詰め物・被せ物による治療)によって本来の正常な顎位に修正します。

ベテラン歯科技工士と連携し、精度の高い補綴治療をご提供しております。

矯正治療

歯列不正による噛み合わせの乱れを

整える治療法

歯並びや顎の位置そのものを改善するため、矯正装置を使用します。

特に歯列不正(歯並びが悪い状態)が噛み合わせの乱れを引き起こしている場合に有効です。

筋機能療法(リハビリテーション)

口周囲の筋肉のバランスから整える治療法

顎や顔周りの筋肉を鍛えたり、過剰な力をコントロールするトレーニングを行います。

口周囲の筋肉のバランスを整えることで、正しい噛む動作の習慣化を図ります。

顎の開閉運動や咀嚼運動のトレーニング、必要に応じて口腔周囲筋のマッサージやストレッチなどを行います。

外科的治療(必要に応じて)

顎変形症などを外科的な手術で改善する治療法

顎骨の形状や位置に問題がある場合、外科的なアプローチで噛み合わせを改善します。

顎変形症や重度の噛み合わせ不良に適用されることがあります。

患者さまに合わせた治療法を

ご提案いたします

当院ではカウンセリングや検査を通じて患者さまと一緒に原因を考え、一人ひとりのお悩みに合わせた治療方法をご提案しております。

また症状や必要に応じて、専門医療機関へご紹介をさせていただきます。

噛み合わせの不調でお悩みの方も、まずは一度遠慮なく当院へご相談ください。