クリーニング

(スケーリング)

クリーニングについて(スケーリング)

歯科クリーニング

(スケーリング)とは

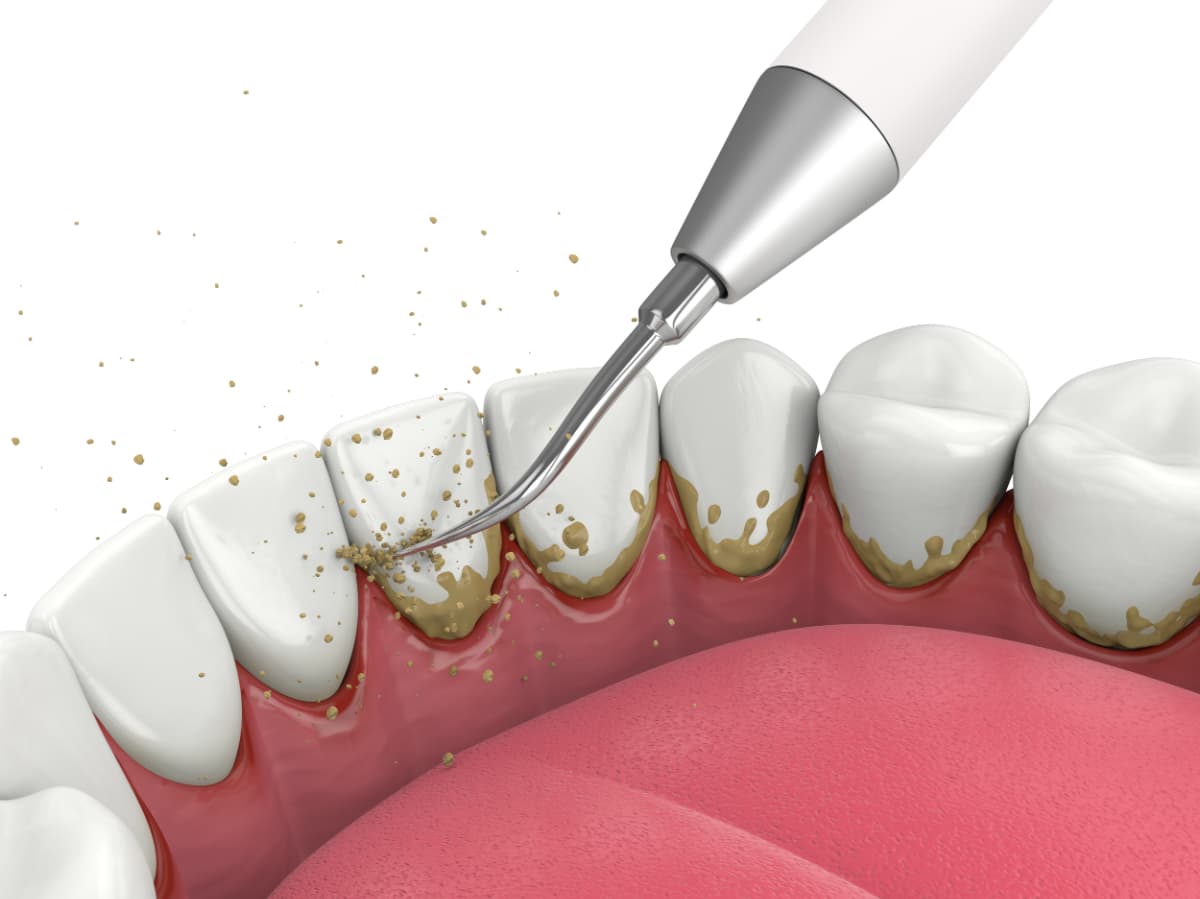

スケーリングとは、歯科で行うクリーニングの一種で、主に歯に付着した歯垢(プラーク)や歯石を除去する処置のことです。これにより、虫歯や歯周病の予防、口腔内の健康維持に役立ちます。

スケーリングで行うこと

歯石の除去

- 歯の表面や歯ぐきの境目に付着した硬い歯石を専用の器具で除去します。

- 歯石は歯ブラシでは取り除けないため、スケーリングが必要です。

歯垢の除去

- 歯石が形成される前の段階である歯垢を丁寧に取り除きます。

- 歯垢は虫歯や歯周病の主な原因物質です。

歯周ポケット内の清掃

- 歯と歯ぐきの間(歯周ポケット)に入り込んだ歯石や汚れを除去します。

- 歯周ポケットが深い場合、特に重要です。

スケーリングの種類

手用スケーラー

- 歯科医師や歯科衛生士が手作業で歯石を削り取ります。

- 細かい部分のケアが得意。

超音波スケーラー

- 超音波振動を使った機械で歯石を効率的に取り除きます。

- 歯石の除去が早く、患者への負担が少ない。

スケーリングのメリット

歯周病予防

歯周病の原因となる歯石を除去し、歯ぐきの健康を保ちます。

虫歯予防

歯垢や歯石がなくなることで、虫歯リスクを低減します。

口臭の改善

歯石や歯垢が原因の口臭を防ぎます。

歯の見た目の向上

歯石を取り除くことで、歯が本来の白さを取り戻します。

口腔内の清潔感の向上

スケーリング後は歯が滑らかでツルツルになり、清潔感が増します。

スケーリング後の注意点

一時的な知覚過敏

- 歯石が除去されたことで、歯が一時的にしみやすくなる場合があります。

- この症状は

数日で改善することが多いです。

出血や歯ぐきの違和感

歯周ポケットが深い場合や炎症がある場合、処置後に軽い出血や違和感を感じることがあります。

定期的なケアの必要性

スケーリング後も歯垢や歯石は時間とともに再び溜まるため、定期的なクリーニングが必要です。

スケーリングの頻度

- 一般的には

3~6か月に1回が推奨されています。 - 歯周病のリスクが高い場合は、さらに頻繁に行うことが勧められることもあります。

スケーリングの費用

- 健康保険適用の場合、

比較的安価で受けられます。 - 保険適用範囲は、

歯周病や口腔の状態によります。 - 自費診療では、より高度なクリーニング(PMTCなど)が選択可能です。

スケーリングとPMTCの違い

| スケーリング | PMTC(プロフェッショナルクリーニング) |

| 主に歯石や歯垢の除去 | 歯の表面全体を研磨してツヤを出し、再付着を防ぐケア |

| 自費診療で行われる場合がほとんど | 自費診療で行われる場合がほとんど |

| 歯周病予防が主目的 | 美観の向上や口腔全体の健康を重視 |

| スケーリング |

| 主に歯石や歯垢の除去 |

| 自費診療で行われる場合がほとんど |

| 歯周病予防が主目的 |

| PMTC(プロフェッショナルクリーニング) |

| 歯の表面全体を研磨してツヤを出し、 再付着を防ぐケア |

| 自費診療で行われる場合がほとんど |

| 美観の向上や口腔全体の健康を重視 |

スケーリングは、歯と歯ぐきを健康に保つための基本的なケアです。定期的に行うことで、虫歯や歯周病のリスクを大幅に軽減できるため、歯科定期健診とあわせて受けることをおすすめします。

クリーニング

(スケーリング)の流れ

クリーニング(スケーリング)の流れ

歯科クリーニング(スケーリングやPMTC)は、歯の健康を守るための重要なケアです。以下に一般的な流れをまとめました。

問診・口腔内の確認

施術前に歯科医師や歯科衛生士が問診を行います。

- 気になる症状や悩み(歯の痛み・口臭・しみる箇所など)を確認

- 前回の治療内容や口腔内の健康状態についての記録を確認

口腔内を目視でチェックし、歯や歯ぐきの状態を把握します。

歯垢・歯石の染め出し(必要に応じて)

- 歯垢(プラーク)がどこに多く付着しているかを把握するため、染め出し液を使用する場合があります。

- 染め出し液で着色した歯垢をもとに、セルフケアの改善点が明確になります。

歯石の除去(スケーリング)

専用の器具を使って歯石や歯垢を取り除きます。

- 超音波スケーラー:超音波振動を利用して効率的に歯石を除去します

- 手用スケーラー:細かい部分や歯周ポケット内を丁寧に清掃します

歯ぐきの境目や歯周ポケット内にたまった歯石が重点的に除去されます。

歯の研磨(ポリッシング)

歯の表面を専用の研磨剤とブラシやラバーカップで磨きます。

- 歯の表面に残った汚れやステイン(着色)を取り除きツヤを出します。

- 研磨することで歯垢の再付着を防ぎやすくします

フッ素塗布(希望者や必要な場合)

- 虫歯予防のため、歯の表面にフッ素を塗布します。

- フッ素は歯の再石灰化を促進し、虫歯になりにくい状態を作ります。

口腔ケア指導

- クリーニング後に、患者さんの口腔内の状態に応じたセルフケアのアドバイスを行います。

- 正しい歯磨き方法や、デンタルフロス・歯間ブラシの使い方。

- 生活習慣や食事内容の注意点(例えば、酸性飲料の摂取頻度など)。

結果説明と次回の提案

クリーニング後の口腔内の状態について説明を受けます。

- 歯ぐきの状態や歯石の付着具合や今後のケアのポイントなどを共有

次回の健診やクリーニングのタイミングについて提案を受けます。

所要時間

約30分~1時間程度が一般的です。

- 歯石の量や歯周ポケットの状態により時間は前後します

クリーニング後の注意点

一時的な知覚過敏

歯石が除去されたことで、歯が一時的にしみることがあります。数日で改善することがほとんどです。

出血や違和感

歯周ポケット内の清掃時に炎症がある場合、軽い出血や違和感を感じる場合があります。

飲食の注意

フッ素塗布を行った場合は、30分程度の飲食禁止が推奨されることがあります。

まとめ

歯科クリーニングは、虫歯や歯周病の予防、口臭の改善、歯の見た目や健康を守るために重要です。3~6か月に1回の頻度で受けることで、口腔内の健康を長期間維持することができます。

歯科クリーニングを

受ける頻度について

どれくらいの頻度で

クリーニングを受けるのが良いか

歯科クリーニング(スケーリングやPMTC)を受ける頻度は、個人の口腔内の状態やライフスタイル、リスク要因によって異なります。以下に一般的な目安と状況別の頻度をまとめます

一般的な推奨頻度

3~6か月に1回

- 健康な歯や歯ぐきを持つ方の場合、この頻度で十分とされています。

- 定期的にクリーニングを受けることで、虫歯や歯周病を未然に防ぎ、口腔内の健康を維持できます。

個人のリスクに応じた頻度

歯周病のリスクが高い場合

- 1~3か月に1回

- 歯周病の治療中、または再発のリスクが高い場合は、短い間隔でクリーニングを受けることが推奨されます。

- 歯石がたまりやすい人や歯ぐきに炎症がある人もこの頻度が適しています。

虫歯になりやすい人

- 3~4か月に1回

- 虫歯のリスクが高い方(甘いものを頻繁に摂取する人、フッ素の使用が少ない人)は、より頻繁なクリーニングが必要です。

矯正治療中の人

- 1~3か月に1回

- 矯正器具によって歯垢がたまりやすくなるため、通常よりも頻繁なケアが重要です。

喫煙者

- 3か月に1回

- 喫煙は歯周病や着色汚れのリスクを高めるため、定期的なクリーニングが必要です。

インプラントや被せ物がある場合

- 3~6か月に1回

- インプラントや被せ物は歯垢がたまりやすく、周囲の組織に炎症が起こるリスクがあるため、定期的なチェックとクリーニングが推奨されます。

特別な状況での頻度

妊娠中

- 妊娠中期(4~7か月頃)に1回

- 妊娠中はホルモンバランスの影響で歯ぐきが炎症を起こしやすいため、健診とクリーニングが重要です。

治療後のメンテナンス

- 歯周病治療や虫歯治療後:1~3か月に1回

- 治療後は再発を防ぐために、短いスパンでのクリーニングが勧められます。

クリーニングを

受けるべきタイミング

以下の症状がある場合は、通常のスケジュールに関係なくクリーニングを検討しましょう。

- 歯ぐきが腫れている、出血する

- 歯石が目で見えるほどたまっている

- 口臭が気になる

- 歯の着色汚れが目立つ

定期的なクリーニングのメリット

- 歯石や歯垢を取り除くことで

虫歯や歯周病を予防 - 口臭を改善

- 歯の見た目を良くする(着色汚れの除去)

- 口腔全体の健康状態を把握できる

まとめ

健康な方は3~6か月に1回のペースでクリーニングを受けるのが理想的です。

ただし、口腔内の状態やリスク要因に応じて、歯科医師や歯科衛生士に相談して、自分に合った頻度を決めることをおすすめします。