歯石やバイオフィルム

について

目次

歯石について

歯石は、歯垢(プラーク)が硬化してできるもので、虫歯や歯周病を引き起こす大きな原因の一つです。以下に、歯石の特徴や影響、予防法、除去方法について詳しく説明します。

歯石とは

歯石の成り立ち

歯垢(プラーク)は、食べかすや細菌が混ざり合ってできた柔らかい汚れです。歯垢が放置されると、唾液中のミネラル成分と結合し、硬化して歯石となります。硬化した歯石は、歯ブラシやデンタルフロスでは取り除くことができません。

発生しやすい場所

歯と歯ぐきの境目や歯の裏側に特にできやすいです。唾液が多く分泌される部分(下の前歯の裏側、上の奥歯の外側など)で歯石ができやすい傾向があります。

歯石がもたらす影響

歯周病のリスクを高める

歯石は表面がザラザラしており、さらに歯垢が付着しやすくなるため、細菌の温床となります。歯石が歯ぐきの中に広がると、歯周病が進行しやすくなります。

口臭の原因になる

歯石に付着した細菌が増殖し、悪臭を発生させるため、口臭が強くなることがあります。

見た目が悪くなる

歯石は黄色や茶色に変色することが多く、歯の見た目を損ねます。

歯の健康を脅かす

- 歯石の下に虫歯が発生するリスクが高まります。

- 歯石が歯ぐきを刺激し、炎症(歯肉炎)を引き起こします。

歯石を予防する方法

正しい歯磨き

歯垢が硬化する前にしっかり除去することが重要です。歯と歯ぐきの境目を丁寧に磨きましょう。

デンタルフロスや歯間ブラシを活用

歯と歯の間にたまりやすい歯垢を取り除くことで、歯石の予防につながります。

定期的な歯科健診とクリーニング

3~6か月に1回の歯科検診で歯石のチェックや除去を行いましょう。

食生活の改善

糖分の摂取を控え、繊維質の多い食材(野菜や果物など)を積極的に摂ることで、唾液の分泌を促進し、歯垢の付着を防ぎます。

フッ素や

歯垢抑制成分のある歯磨き粉を使用

フッ素配合の歯磨き粉を使用すると、歯の再石灰化を促進し、歯垢が歯石になるのを防ぎます。

歯石を除去する方法

歯石ができてしまった場合、自分で取り除くことはできないため、歯科医院での除去が必要です。

歯石除去の方法

スケーリング

- 超音波スケーラーや手用スケーラーを使い、歯石を物理的に除去します。

- 歯の表面や歯ぐきの中に付着した歯石を丁寧に取り除きます。

ルートプレーニング

歯周病が進行している場合、歯ぐきの深い部分に付着した歯石を除去し、歯の根の表面を滑らかにします。

PMTC

(プロフェッショナル・メカニカル・

トゥース・クリーニング)

歯石除去後、歯の表面を研磨して滑らかにすることで、歯垢や歯石が再付着しにくくなります。

歯石がつきやすい人の特徴

歯磨きが不十分な人

毎日の歯磨きが不十分だと、歯垢(プラーク)が取り除けず、やがて石のように硬くなって歯石となります。特に歯と歯の間や歯と歯ぐきの境目など、磨き残しが多い部位に歯石がたまりやすくなります。短時間のブラッシングや、自己流の磨き方では汚れを落としきれないことも多いため、正しい磨き方を身につけることが大切です。

糖分を多く摂取する食生活を送っている人

唾液の分泌量が少ない人

(ドライマウスの傾向がある人)

喫煙者(唾液分泌が抑制され、

歯垢が硬化しやすくなる)

まとめ

歯石は放置すると歯周病や虫歯、口臭の原因となります。

日々の正しい口腔ケアと定期的な歯科クリーニングを行うことで、歯石の予防と健康維持が可能です。

一度歯石がついてしまったら、歯科医院での専門的なケアを受けることが必要です。

バイオフィルムについて

バイオフィルムとは

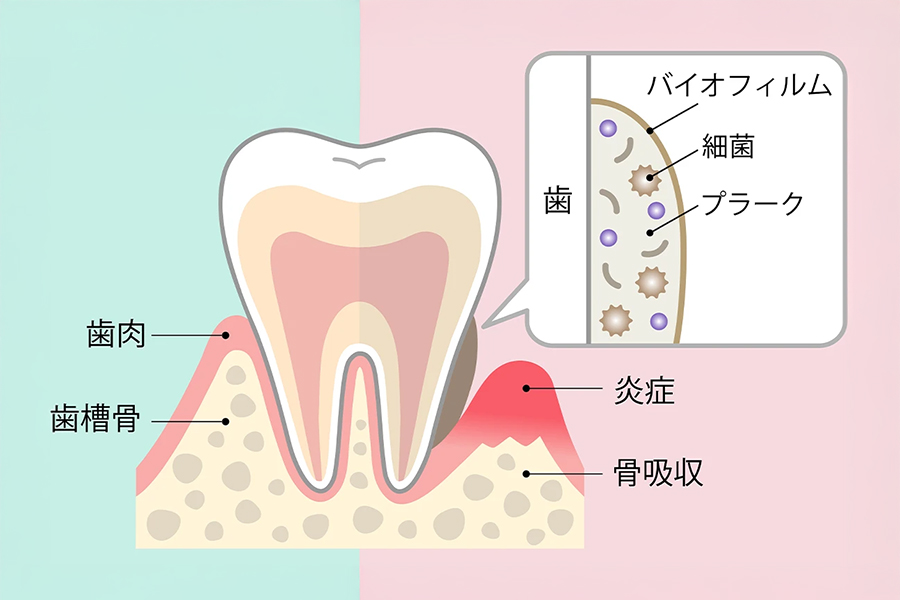

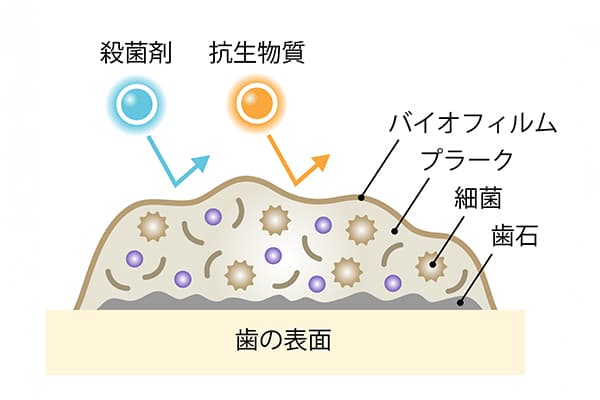

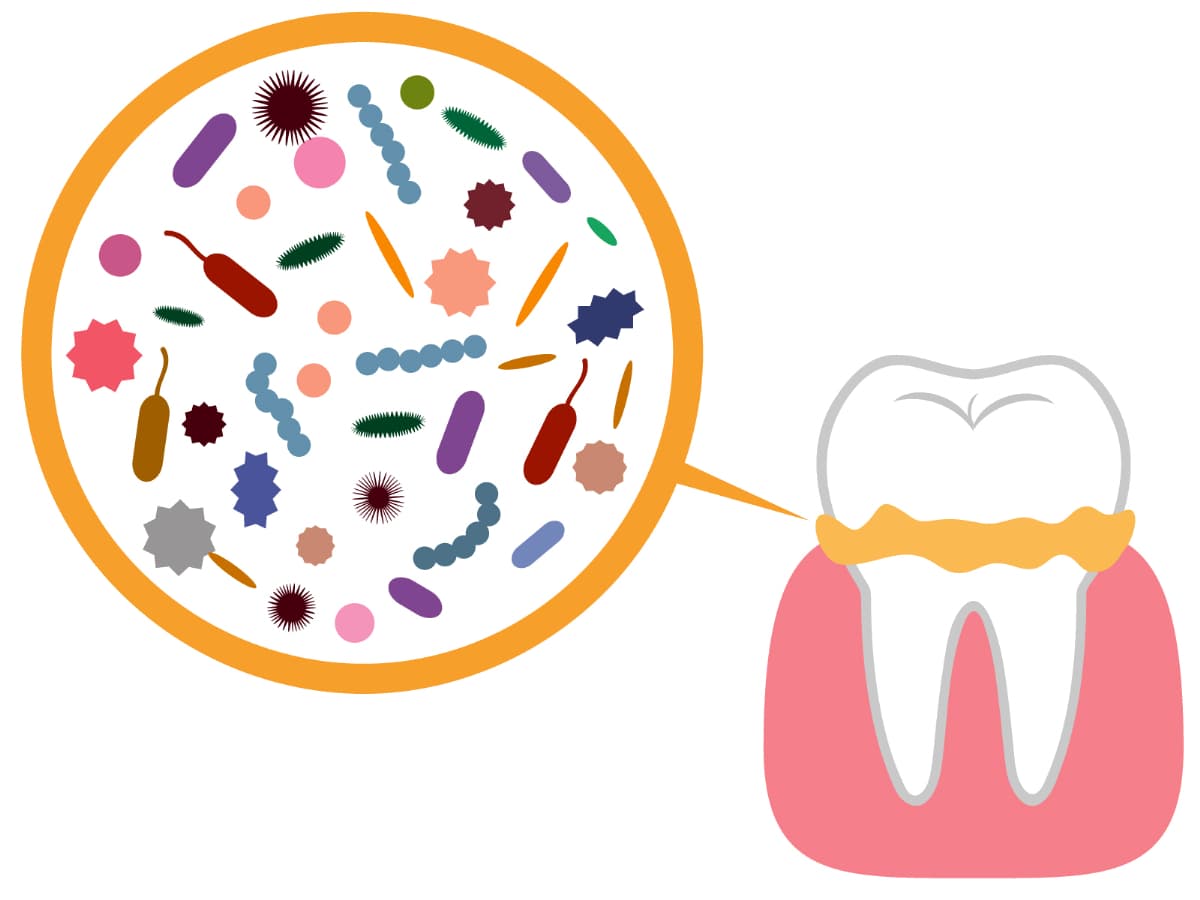

バイオフィルムは、細菌が集まり、粘性の高い膜を形成したものです。歯の表面や口腔内の湿潤な環境で形成され、虫歯や歯周病の原因となる細菌の住処として重要な役割を果たしています。

バイオフィルムの特徴

細菌の集団

バイオフィルムは、細菌が互いに結びつき、形成された膜状の構造です。

細菌が分泌する多糖類やタンパク質などの成分で覆われています。

粘着性が高い

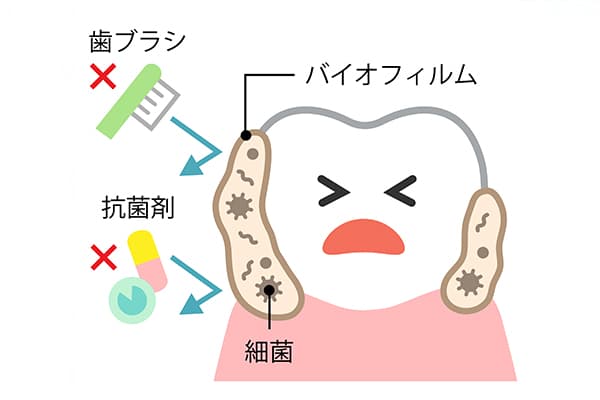

バイオフィルムは歯の表面や歯ぐきの周囲に強く付着し、歯磨きでは簡単に取り除けません。

防御力が高い

バイオフィルム内の細菌は外部からの刺激(歯磨き、抗菌剤など)に対して耐性を持ち、増殖を続けることができます。

形成される場所

主に歯の表面、歯と歯の間、歯ぐきの境目、歯周ポケットなど、清掃が難しい場所に形成されやすいです。

バイオフィルムの形成プロセス

バイオフィルムは、以下のようなプロセスで形成されます。

歯垢(プラーク)の付着

食事や唾液中の成分が歯の表面に付着し、細菌が集まります。

細菌の増殖

細菌が分泌する物質によって粘性が増し、他の細菌も集まって膜が厚くなります。

成熟したバイオフィルムの形成

バイオフィルムが成熟すると、複数の種類の細菌が集まり、複雑な細菌の生態系が形成されます。

バイオフィルムがもたらす影響

虫歯の原因

バイオフィルム内の細菌が糖分を分解して酸を生成し、歯のエナメル質を溶かして虫歯を引き起こします。

歯周病の原因

バイオフィルム内の細菌が歯ぐきを刺激し、炎症を引き起こします。放置すると、歯周ポケットが深くなり、歯を支える骨や組織を破壊します。

口臭の原因

バイオフィルム内の細菌が悪臭を発生させるガスを生成します。

治療の難しさ

バイオフィルムは抗菌剤や歯磨きでは完全に除去できないため、専門的な歯科治療が必要です。

バイオフィルムの除去方法

毎日のケア

- 正しい歯磨き:歯ブラシを使って歯と歯ぐきの境目を丁寧に磨きます。

- デンタルフロスや歯間ブラシ:歯と歯の間に付着したバイオフィルムを除去します。

プロフェッショナルケア

歯科クリーニング(スケーリング)

歯石やバイオフィルムを専門的な器具で除去します。

PMTC

(プロフェッショナル・メカニカル・

トゥース・クリーニング)

歯の表面や歯周ポケット内のバイオフィルムを徹底的に清掃します。

洗口剤の使用

クロルヘキシジンや抗菌成分を含む洗口剤を使用することで、バイオフィルムの形成を抑制します。

バイオフィルムを予防する方法

定期的な歯科検診

3~6か月ごとの定期健診でバイオフィルムの形成をチェックし、早期に除去します。

食生活の改善

糖分の多い食品や飲み物を控え、細菌が増殖しにくい環境を作ります。

唾液の分泌を促す

唾液は口腔内を洗浄し、バイオフィルムの形成を抑える働きがあります。よく噛んで食事をすることやガムを噛むことで唾液の分泌を促します。

バイオフィルムと歯垢・歯石の違い

歯垢(プラーク)

歯の表面に付着した細菌の塊で、柔らかく、比較的簡単に除去できます。

歯石

歯垢が硬化してできたもので、歯科医師や歯科衛生士による専門的な除去が必要です。

バイオフィルム

歯垢の一部で、細菌が複雑な膜状の構造を作り、防御力が高いのが特徴です。

まとめ

バイオフィルムは、虫歯や歯周病の主要な原因となる細菌の集合体です。

毎日の丁寧なケアや定期的な歯科クリーニングで、バイオフィルムの形成を抑えることが健康な口腔環境を保つ鍵となります。

特に歯と歯の間や歯ぐきの境目などのケアを怠らないように心掛けましょう。