根管治療

目次

根管治療(歯内療法)

とは?

根管治療は、重度の虫歯などに行う治療法です。

歯の中を通る根管(血管や神経などの通り道)から、虫歯に汚染されている部分を取り除き、内部をキレイに洗浄・消毒してから薬剤を詰め、被せ物をして補います。

歯の根の中(内部)はとても複雑な形態をしており、人によって根の数や長さも異なります。

また、少しでも根管内に細菌が残ってしまうと再発してしまう可能性があるため、根管治療は非常に高い精度が要求される歯科治療と言えます。

根管治療は、

大切な「歯を残す」ための選択肢

虫歯を放置すると、やがて細菌が産み出す毒素や細菌自体が歯の内部にある歯の神経まで到達し、激しい痛みを引き起こします。症状がさらに進行すると、歯に触れただけで痛むようになったり、歯の根の病気になり腫れを伴う場合があります。

細菌によるこうした症状が自然に治ることはありません。そのため、根管治療で細菌を取り除き、新たに細菌が入らないように薬を緊密に詰める治療が必要となります。

また、神経が死んでしまった歯であっても根管治療を行うことで、“抜歯するしかない”と諦めかけていた歯の保存が可能となるケースもあります。

根管治療のメリット・デメリット

根管治療の主なメリット

- ボロボロの歯(重度の虫歯など)を

抜かずに治療できる場合がある - 感染が治療されることで、

慢性的な歯の痛みが解消される - 抜歯を回避し、ブリッジや入れ歯、

インプラントを使わずに済む - 周囲の歯や、お口全体の健康維持にも

つながる

根管治療の主なデメリット

- 根管治療は通常、複数回の通院が必要となる

- 根管治療後は歯の内部が空洞になるため、歯の強度が低下しやすく、クラウンなどで補強する必要がある

- 歯の状態によっては、治療が成功しない

場合や再治療が必要になることがある

当院の根管治療の特徴

埼玉県さいたま市・与野駅前の歯医者|歯科医院【与野さとむら歯科】の根管治療では、先進の設備や技術を導入し、一つひとつの作業工程を丁寧かつ迅速に行うことで、患者さまの大切な歯を残せる可能性を高めています。

特徴1:歯科用CTによる精査

根管治療は精密さが求められる治療であるため、事前の検査が非常に重要となります。

そこで当院では症状に応じて、歯根や歯槽骨の状態を正確に把握するため、先進の歯科用CTを用いて的確な診査・診断を行なっています。

従来のレントゲン写真では平面的な情報しか得ることができませんでしたが、CTを用いることで立体的な情報を得ることが可能となり、より精密にお口の状況を把握することができます。治療の安全性と成功率を高め、特に難症例においては治療成績の向上に大きく貢献します。

特徴2:ラバーダム防湿による

再発リスクの低減

唾液には無数の細菌が含まれているため、治療中の歯の中に唾液が入ってしまうと、根管内での二次感染のリスクが高まります。

そこで、ラバーダムというゴムのシートを用いた処置を施すラバーダム防湿という方法があります。治療する歯だけが出るように他の歯にゴム製のシートを被せることで、細菌の侵入はもちろん、口腔内に薬剤が流れ込むことを防ぐ効果があります。

当院では症状・必要に応じて、こちらの「ラバーダム」を用いた無菌的環境下での根管治療を行なっています。

ラバーダムを装着する主な目的

- 治療する歯に唾液がかからないようにする(細菌予防)

- 術野が見やすくなる

- 根管治療時に使用する薬品が口の中に

流れないようにする - 鋭利な器具が誤って口の中に落ちるのを防止する など

特徴3:歯に優しい

ニッケルチタンファイルの使用

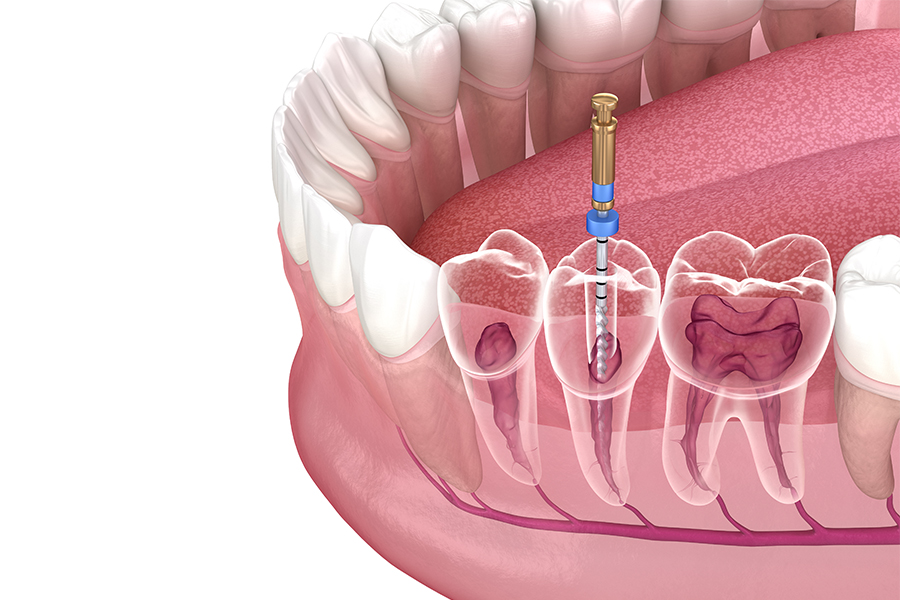

「ファイル」とは、根管内部の汚染された歯質を除去する際に用いる治療器具です。

ニッケルチタンファイルは、従来のステンレスファイルよりも非常にしなやかな特性を持つことから、根管内を傷つけにくく、歯の根の尖端付近まで治療を行うことが可能です。

ニッケルチタンファイルで歯の根の尖端まで緻密に空洞を作ることにより、根尖まで緊密な根管充填が可能となり、細菌の侵入や再感染の予防につながります。

また、ニッケルチタンファイルを用いることで、従来よりも短時間で治療を終えられることも多いため、患者さまのご負担軽減が期待できるのも大きなメリットです。

歯の神経を残す「歯髄保存治療」

にも対応しています

歯髄保存治療とは、神経が完全に死んでいない場合や、感染が軽度である場合に行う治療です。

歯髄保存治療は、ケイ酸カルシウムを主成分とするMTAなどの歯科剤を用いた覆髄治療であり、従来の水酸化カルシウムセメントによる治療と比べ、高い確率で「神経を残す」ことができる方法です。

歯髄(歯の内部の神経や組織)は歯の寿命に関わる大切な組織ですので、この治療で歯髄を残すことができれば、将来を見据えて歯を長持ちできることにつながります。

歯髄保存治療は、神経を守り歯の寿命を延ばすことにつながる治療法ですが、非感染歯髄であるなど適応症が限られていますので、まずは一度当院へご相談ください。

根管治療の流れ

根管の拡大・清掃

拡大鏡などを用いて根管内を拡大して感染部位を確認します。清掃にはリーマー(ファイル)という専門の器具を用いて、感染部位の取り残しがないように根の先まで徹底して除去します。

根管内の洗浄・消毒

シリンジで根管の洗浄を行います。感染部位が大きい場合には超音波洗浄器を併用しながら洗浄します。数回繰り返すことで細菌のいない状態にしていきます。

徹底した感染対策・衛生管理

また当院では、細菌感染・再発リスクを最小限にするため、口腔外バキュームによる飛沫感染対策、ポセイドン(歯科用ユニットのウォーターライン内の菌やウイルスを除菌する装置)による治療水の衛生管理まで徹底して取り組んでいます。

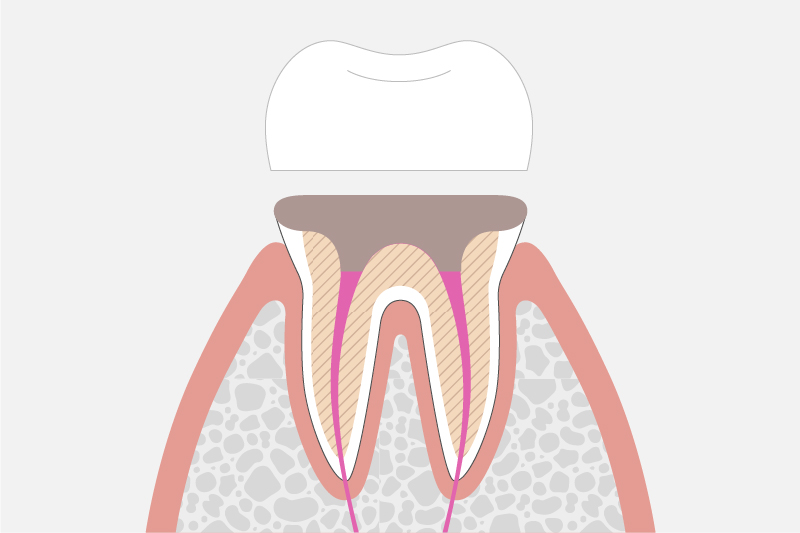

根管充填

細菌が治療箇所に再び侵入しないよう、密閉性の高い詰め物で緊密に根管内を充填して処置は完了です。

クラウン(人工歯の被せ物)をして、歯の見た目と機能を補います。

経過観察・メインテナンス

治療した歯の経過観察と予防メインテナンス期間へと移行します。治療後も定期的な検診を通じて、責任を持ってサポートをしてまいります。

根管治療後の痛み、

メンテナンスの注意点

根管治療後は、歯に物が当たったり噛んだ時に痛みが生じる場合がありますので、治療した歯は安静にしておく必要があります。しばらくは硬いものなど噛まないように注意しましょう。

また根管治療は症状によっては長期にわたる場合があります。もし治療の途中で通院をやめてしまうと内部の感染がさらに進行し、多くのケースで抜歯の結果へとつながります。

治療期間中に痛みが治まったとしても最後まできちんと治療を受けること、そして、治療後は主治医の指導のもと定期的なメンテナンスを受けることが重要です。

当院では、患者さまの大切な歯を残すために最善を尽くしております。ご自身のかけがえのない天然歯を一緒に守っていきましょう。

定期検診・治療後の予防メンテナンスも

お任せください

埼玉県さいたま市・与野駅前の歯医者|歯科医院【与野さとむら歯科】では、日本歯周病学会 認定歯科衛生士の資格を持つスタッフ指導のもと、より専門的な虫歯や歯周病の予防にも注力しています。