親知らず

目次

親知らずが気になる方へ

埼玉県さいたま市・与野駅前の歯医者|歯科医院【与野さとむら歯科】では、経験豊富な歯科医師が治療を担当し、一般的な親知らずから難しいケースの抜歯まで幅広く対応しております。

- 自分の親知らずは抜いた方が良いのか

知りたい - 奥歯が痛い・腫れている

- 親知らず抜歯の費用が知りたい

- 他院で抜歯できないと断られてしまった

- 矯正のため親知らずを抜きたい

- 2本同時・まとめて抜歯したい など

診査診断のうえ特殊なケースにおいては、専門医療機関と連携して安心安全な治療をご提供しております。

親知らずでお困りの方は、まずはお気軽に当院へご相談ください。

親知らずとは?

症状やトラブル、

抜歯のタイミング

について

親知らずとは

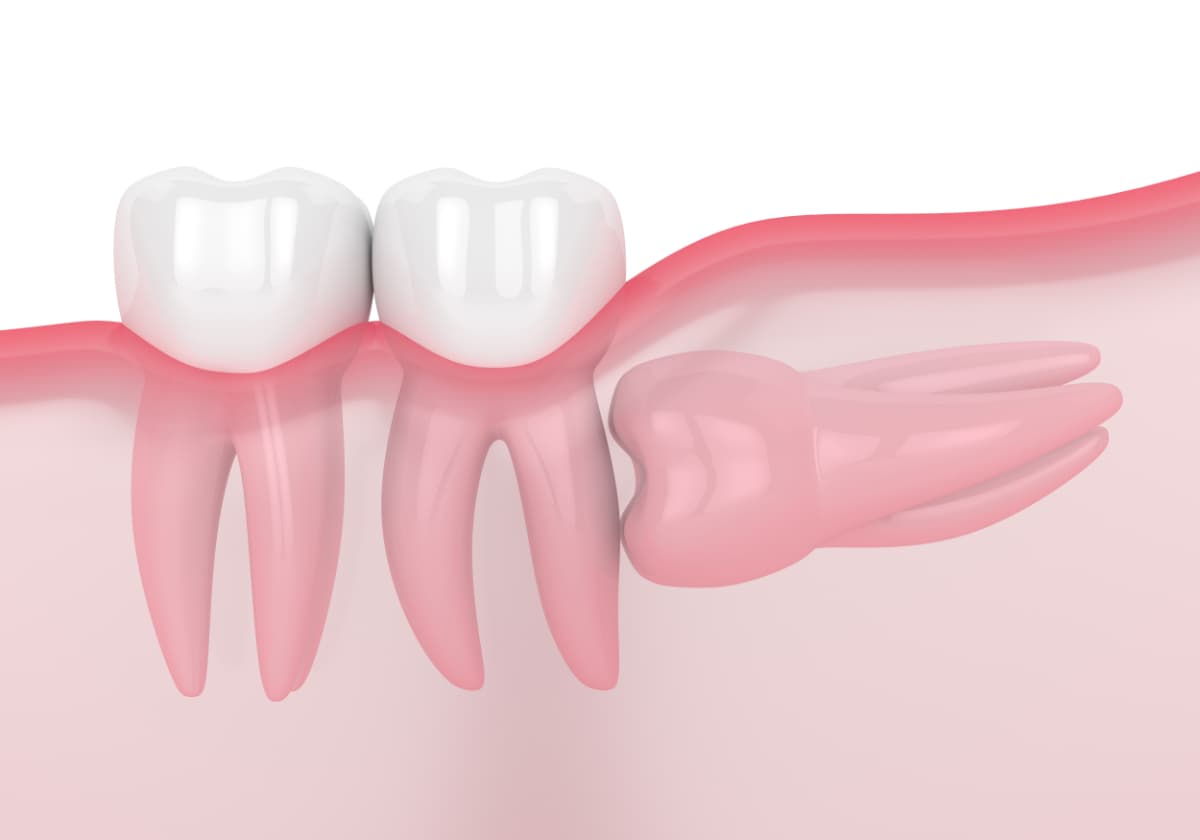

親知らずとは、一番奥に生えてくる永久歯のことです。「智歯」や「第三大臼歯」とも呼ばれます。

親知らずが生えてくる時期には個人差はありますが、一般的には10代後半〜20代とされており、「親も知らないうちに生えている」ことから親知らずと呼ぶとも言われています。

生え方・生えてくる本数にも

個人差があります

親知らずがすべて生えている場合は上下左右に1本ずつ計4本となります。

人によっては1〜3本だけのケースや、4本全て生えてこないケース、親知らずが歯肉や骨の下に埋まったままの状態のケースもあります。

親知らずでよくある症状・トラブル

歯茎が腫れる(智歯周囲炎)

親知らずが斜めに生えたり、真っ直ぐでも途中までしか生えてこない場合には、歯と歯肉の間にプラーク(歯垢)が蓄積されやすくなります。

細菌が増殖することで親知らず周囲の歯肉の炎症(智歯周囲炎)が起きるケースがあります。

虫歯のリスクを高めてしまう

親知らずが斜めに生えていたり、途中までしか生えていない場合、虫歯になりやすいケースがあります。

歯ブラシがうまく届かないため汚れが溜まりやすく、親知らずに隣接する歯の虫歯リスクも高めてしまうことがあります。

歯の根が溶けてしまう

親知らずが手前の歯に食い込むような生え方をしている場合、手前の歯の根っこ部分が溶けてしまう「歯根吸収」が生じるケースがあります。

歯根吸収が進行すると、親知らずだけでなく手前の歯の抜歯が必要になることもあります。

口臭が強くなる原因にも

正常に生えていない親知らずの周囲は汚れや細菌が溜まりやすい状態にあることから、不衛生になりやすく、また虫歯や歯肉に溜まった膿が口臭の原因になるケースもあります。

親知らずを抜くタイミング

(いつ抜くのが良い?)

親知らず抜歯に適した時期は、患者さまのお口の状態や年齢、ライフスタイルなどによっても異なります。

ここでは一般的に考慮される事柄についてご紹介します。

痛みや腫れがないときに

痛みや腫れなどの炎症反応が出ているときは麻酔の効きが悪くなってしまうため、抜歯を行う場合は痛みや腫れが起こる前に行うか、炎症反応がおさまってから行います。

抜歯後に安静にできる時期に

抜歯から数日間は腫れや痛みが続く場合がありますので、大切な予定の直前などは避けてスケジュールを組むようにしましょう。

女性は妊娠前、出産する前に

妊娠中は薬の服用ができない場合が多いことから、抜歯治療は避ける場合がほとんどです。

また、産後は通院も困難になるケースが多いためです。

できれば20代~30代のうちに

骨は若いうちほどやわらかいことから、多くのケースで抜歯をしやすくなります。

対照的に年齢を重ねるほど骨は硬くなるため、歯は抜きにくくなり、回復にも時間がかかってしまいます。

親知らずの抜歯は、なるべく若いうちにすると負担を少なくできる傾向にあるでしょう。

親知らずによる

「歯並び(矯正治療)」への

影響について

親知らず(第三大臼歯)は、歯並びにも様々な影響を与える可能性があります。

矯正治療を考えている方も、歯科医師(矯正認定医)とよく相談することが大切です。

歯並びを守るためにできること

定期的な歯科検診

親知らずがどのように生えてきているかを、日頃から定期的に確認することで早期に問題を発見し対処することができます。

矯正治療を受けた後の親知らずの管理

矯正治療後は親知らずが歯並びに影響を与えないよう、抜歯を検討することがあります。

親知らずの早期抜歯

親知らずが生える前に、歯科医師がスペースを確保するために親知らずを抜歯することもあります。

親知らず抜歯の難易度・

治療時間や費用について

ケース1)

まっすぐに生えている親知らず抜歯

まっすぐに生えている

親知らず抜歯の難易度

親知らずがまっすぐに生えている場合、歯根が上方向に向いていることが多く、抜歯する際に歯を引っ張ったり回転させる必要がなく、比較的スムーズに抜けます。

抜歯にかかる時間

まっすぐに生えている親知らずの抜歯にかかる時間は、通常15分〜30分程度が目安です。

まっすぐに生えている

親知らず抜歯治療の費用

費用の目安:1,500円〜5,000円程度

(保険適用3割負担の場合)

※埋伏歯の場合、別途CT撮影が必要

ケース2)

横向きに生えている親知らず抜歯

横向きに生えている親知らず抜歯の難易度

親知らずが横向きに生えている場合、抜歯の難易度はまっすぐに生えている親知らずよりも高くなります。

横向きに生えている親知らずは、通常、歯茎の中で斜めや横向きに生えているため、抜歯にはいくつかの要因が影響します。

抜歯にかかる時間

横向きに生えている親知らずの抜歯には、通常の親知らずの抜歯よりも時間がかかることが一般的です。

通常の抜歯時間は30分~1時間程度が目安です。

また、難易度が高い場合(深く横向きに生えている場合など)は抜歯に1時間以上かかることもあります。

場合によっては、歯を小さく分割して取り除く必要があり、その分時間がかかることもあります。

横向きに生えている

親知らず抜歯治療の費用

費用の目安:1,500円〜5,000円程度

(保険適用3割負担の場合)

※埋伏歯の場合、別途CT撮影が必要

ケース3)

埋まっている親知らず抜歯

埋まっている親知らず抜歯の難易度

親知らずが埋まっている(埋伏歯)場合、その抜歯は非常に難易度が高くなります。

埋まっている親知らずは、歯茎や骨に完全に埋まっているため、通常の抜歯とは異なり、外科的な処置が必要になります。

抜歯にかかる時間

親知らずが埋まっている場合、抜歯にかかる時間は通常の抜歯に比べて長くなります。

埋伏歯の場合、歯を取り出すために歯茎を切開し、骨を削ったり歯を分割したりする必要があるため、手術時間が増えることがあります。

親知らずの埋伏歯抜歯にかかる時間の目安

- 軽度な埋伏(部分的に埋まっている場合):

約30分〜1時間程度 - 完全に埋まっている場合:

約1時間〜1時間半程度

治療の難易度や患者さんの状態によっては、さらに時間がかかる場合もあります。

検査のうえ、事前に治療の流れや所用時間をお伝えすることもできますので、一度遠慮なくご相談ください。

親知らずが埋まっている場合の抜歯の費用

費用の目安:1,500円〜5,000円程度

(保険適用3割負担の場合)

※埋伏歯の場合、別途CT撮影が必要

親知らずを抜歯する際の

治療の流れ・手順

について

お口の状態や難易度の把握

お口の中の状態を検査し、抜歯における難易度を診断した上で治療方針を決めます。

親知らずが神経に近い場合など、症状に応じて歯科用CTを用いた検査を行い、肉眼では見えない部分まで三次元的に確認することで、最適な治療プランを立てていきます。

抜歯方法の説明

お口の状態や親知らずの難易度により術式は異なるため、術前に治療プランを分かりやすくご説明します。

抜歯後に口腔内で起こり得る様々な可能性についても、治療の前後を通じて丁寧にご説明します。

術前準備

術前にはお口の中をしっかりと検査し、汚れが溜まっている場合はクリーニングしてから抜歯を行います。

的確かつスピーディーな抜歯治療

患者さまの痛みや不安に最大限の配慮をしながら、丁寧に的確に施術を行います。

症状に応じて当日に行う場合もあります。

止血・消毒

抜歯後、血が止まるまで10分程度ガーゼを噛んで待機していただきます。出血が止まり次第終了です。

後日、問題がないかの確認と消毒を行います。

術後チェック

抜歯後の傷が完全に塞がっているか確認し、問題がなければ完治となります。

治療後のサポートも安心してお任せください。

抜歯後の注意点

(腫れ、痛み止め、その他

よくあるご質問)

親知らずの抜歯後には、適切なケアと注意が必要です。

「抜歯後の注意点」や「よくあるご質問」は下記よりご覧ください。